【桑植民俗】白族特色演艺文化

2021-04-13 08:19 来源:未知

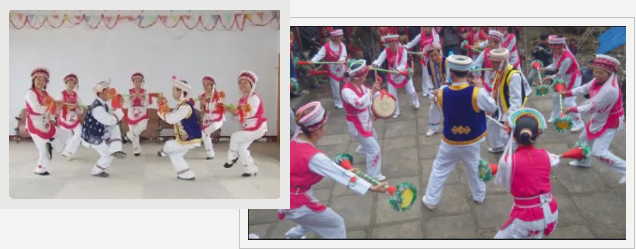

在白族聚居地,人人能歌善舞,由此也产生了许多独居白族特色的舞蹈,每逢喜庆节日,人们就会进行表演。今天就让我们进入白族的演艺文化。

1仗鼓舞

“仗鼓舞”,白族人谓之“跳帮藏”,是白族独有的一种舞蹈,它以“仗鼓”为主要道具,别具一格。仗鼓,整体形状像根杵,长约一米二,两端成喇叭,内空,鼓大如碗,用皮革绷衬而成鼓,敲击时,咚咚作响,中间细小可握。跳时,人数不限,但必须是每三人成一组,鼎足而舞,其中一人执仗鼓,一人打钹,一人敲小锣,以一个一个的小圆圈,围成个大圆圈,或摆成“一”字长蛇阵。

先以笛子引奏,紧接着唢呐、大号齐吹,锣鼓齐鸣,参舞者伴随着乐器的节奏,翩翩起舞。舞姿变化多样,常见的有“一二三”、“三二一”、“硬翻身”、“翻天印”、“二龙戏珠”、“五龙捧圣”、“兔儿望月”“野马分鬃”、“文王访贤”、“霸王撒鞭”、“魁星点”、“雷公扫殿”、“仙女献桃”、“观音坐莲”、“二十四连环”、“四十八花枪”,一共九九八十一个套路。

其中不少动作,夹带武术花招,刚劲有力,灵活多变,古朴优美,民族特色浓厚。人们称它是三朵艺术奇葩之首,另两朵是土家族的摆手舞、苗族的猴儿鼓。

“仗鼓舞”,为何要以仗鼓作道具,而且必须是三人鼎足而跳?相传,明代某年,因快过春节,兄弟三人在家用杵打糍粑,突然闯进十几个自称“公差”的人,强抢硬夺,无事生非,因而发生殴斗。兄弟仨拿刀剑不及,就将手中木杵当武器,直打横扫,左右开弓,直打得“公差”抱头鼠窜。后来为纪念这一胜利,每年打糍粑时,都要手舞足蹈一番。

经过几代人的加工锤炼,终于演变成为舞蹈,在游神赶会中展演,在群众中广泛流传。新中国建立后,“仗鼓舞”被搬上文艺舞台,曾被列为优秀节目,多次参加县、州、省汇演,荣获过多个奖项,深受观众好评。

2霸王鞭

霸王鞭,别名“金尺竿”,它是用一根拇指粗、一米五左右长的竹竿,在两端各凿三个对开眼,每个眼内嵌上三枚小穿眼铜钱做成的。

因它用彩带缠竿以装饰,摇摆时叮啷有声,而称金尺竿,又因它的每端为九枚铜钱,故又叫“九子鞭”。

霸王鞭舞,是白族最喜爱的舞蹈之一,可独,也可群舞。舞蹈时,手、脚、腰身同时活动,带有一定的武术特点,多为女子爱好,男子则以乐器伴奏。

起舞时舞者手握在鞭竿中央,随着琴笛演奏的舞曲节奏,拍其上下截,即用鞭头不断地敲击自己的头、肩、腕、手、肘、胸、腰、背、膝腿、掌等部位,有时击地,有时跳跃,边打边舞,连续不停,如一条花蛇,盘绕四周,煞是美观。其花样,有“打四门”、“凤穿花”、“五朵梅”、“龙吐水”等等,灵活多变令人眼花缭乱。如果是群舞,其动作则讲究整齐划一,击打的部位必须同时一致。

所以,霸王鞭表演时,围观的群众特别多,或指指点点,或说长道短,特别是表演进入高潮时,节奏加快,动作幅度增大,集弹跳、奔跑、旋转于一体,只见人身翻滚,竹鞭生花,铜钱铿锵声不绝于耳,令人目眩神迷,观众常常报以不绝的喝彩叫好声。

有一首桑植白族民歌这样赞道:“腊月梅开要过年,家家忙来户户欢,爆竹一声除旧岁,少女要起金尺竿。”

据考,霸王鞭原本是一种竹鞭兵器,后来随着人们文化生活的需要,逐渐演变成舞蹈道具,并多在传统节日、本主会和游神祭祖等活动中由未婚女子手持表演。

结束语

今天的内容就介绍到这里,在明天的专栏中,锦郎带大家了解白族特色的龙灯与花灯,敬请期待!

内容节选自:岳麓书社《湖南白族风情》

图片选自网络

编辑:锦郎

- 上一篇:【桑植民俗】白族特色农俗

- 下一篇:【桑植民俗】白族龙灯与花灯