【桑植民俗】白族人际交往礼仪

2021-04-11 09:19 来源:未知

白族民风淳朴、重情重义,在人际交往中有着自己的一套礼仪,接下来就让我们去了解一下桑植白族人民的这套礼仪规范。

送人情

白族人在交往中时兴送礼,民间叫“送人情”。但回答他人询问时,却不叫“送人情”,而称“走人家”或“吃酒去”。

送人情是在“斟酒”,即置办酒席时进行的。每遇红白喜事,诸如娶儿媳、嫁女儿、生孩子、托白渡关、修新屋、迁新居、满六十岁、老人去世等等,当事人家都要按照惯例“斟酒”,招待亲朋戚友和左邻右舍,一方面热闹一番,同时,借以集资解时之难,或收回送出的“人情”。而亲友邻舍,也必定遵照“一家有事大家帮”“难时拉一把,胜过平时送金马”、“人情无息本要还的礼俗,按时去吃酒,以表示庆贺、相助或还情,大家出力把事办周全。

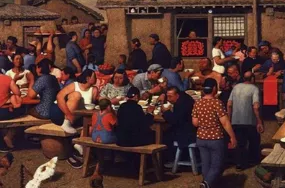

斟酒的场面热烈生动。这天,去吃酒的人无论男女老幼,都像过节一样,穿上漂亮干净的民族服装,或挑一担、或背一篓,成群结队,熙熙攘攘,从四面八方陆续涌进斟酒人家里。这时,专事帮忙的人接的接担子,接的接背篓,筛的筛茶,抹的抹桌,端的端菜,忙得不亦乐乎。开饭前后,是客流的高峰,院内岩塔里墙壁下,到处都是等着“上账”的人。帮忙记账的人,往往被里三层外三层围得水泄不通,嘴里不停地招呼:“慢点,慢点!一个一个来,一个一个来!

人情分实物与货币两类。送多送少,以双方交情深浅、关系亲疏或送情者的自身经济条件而定。交情深,或亲戚,送礼自然要重一些,除了礼金,还有实物,如修屋送匾,嫁女送嫁妆,老人过世送猪羊祭等。而其余百客,尤其手头偏紧者则视情而为,钱物二者一般只送其一。但若欠对方的人情,有能力者要照数或加数奉还,否则会被视为不讲礼义,遭人小视。

热火坑

火坑,白族人认为是“家神”的所在、门户的标识,更是户主的社会名分所系,及其成家立业、养育子孙的起点。凡新屋落成,或兄弟分家,各起烟火,意味着创业肇始,按习俗都要热火坑。

所谓热火坑,就是亲戚朋友都送钱送物,具厚礼致贺(实为帮助其兴家立业,解决眼前经济困难),主人置办丰盛酒宴答谢。尤其是新婚夫妇与父母分家,独立门户,另起锅灶,媳妇的娘家父母、舅父母、姑表及连襟亲戚,必齐去庆贺,礼物直赓数担,钱币数百上千,鞭炮直放数万,这俗称“长后家志气”。

其次,就是送上象征性的礼物,包上自家火坑中的热灰,填入户主的新火坑之中。此后,他人“热火坑”,户主也要持一定钱物前往,以示礼尚往来,互相帮扶、祝贺,不忘亲友恩情。

回赠礼

走进白族社区,无论何时何地,你只要留意,都会发现走亲戚、会朋友的白族民众都不空手,肩上或手上总带有“礼信”。

去吃喜酒或拜年的,礼物重,不是用担子挑,就是用背篓背。平时,一般的走亲访友,串门问候,背上的背篓或手里的篮子,也总是装有糖糕点心,或新鲜水果、鸡蛋、鱼、虾之类。主人见客来了,是笑嘻嘻地迎上去,接下装礼物的器具,摆到厅堂的案桌旁或茶几上,却不忙收下礼物,待客人品完茶,用过餐,或住上夜,准备告辞时,主人跟客人总要谦让推辞一番,然后才收下礼物,安排回赠礼。

若是拜年礼,则留礼物中糯米打糍粑四个,外还给带来的孩子每人打发带双数的压岁钱若干,意即共享双福临门,四季发财。

若是喜酒礼,则留礼物中的谷物少许于筐篓中,另打发办酒席的油炸豆腐泡俗称“取炸”若干,意为同庆同喜。若是平素走亲访友礼,则留少许礼品让客人带回,意为不空手,情谊长在。

送回赠礼是一道风景,常常要往往返返,追着送。每当客人告辞时,主人挽留再三,客人总找理由执意要走,留不住只好送客。

这时,主人把装有礼物的背篓或篮子取出,嗔怪客人:“不是亲戚不进门,还带么得礼信!”要求客人如数带回。客人则谦恭地说:“你那么客气,我二回都不好意思再来了。”要求莫嫌弃,定要收下。双方推来推去,再三礼让之后,主人才将礼物大部分取出,留一部分或另取家中物品作回赠礼。这时客人执意不要,主客双方又推来推去,客人急走,主人急追,一直追到门外,表现的是谦恭礼让、亲情友情。不谙乡情的人还以为是在打架吵口哩!

结束语

今天的内容就先介绍到这里,明天我们将会介绍白族的特色农俗,敬请期待!

内容节选自:岳麓书社《湖南白族风情》

图片源自网络,如有侵权,请联系删除。

编辑:锦郎

- 上一篇:【桑植民俗】白族特色居所

- 下一篇:【桑植民俗】白族特色农俗