【桑植民俗】白族特色居所

2021-04-09 09:45 来源:未知

桑植白族主要聚居在古称“三溶”,即前溶中溶、后溶、今七个白族乡一这里有浣水、西水、玉泉河三水分流其间,山环水绕,阡陌纵横,一马平川。

背山面水选屋场

七百多年前,白族先民欲返祖籍云南大理,途经此地,乐其风土而落籍于此,开田辟土繁衍生息。为了家门清吉,子孙昌盛,他们仔细观察总结,留下了屋场选择的宝贵经验。

据世代相传,白族选择屋场总的原则背山面水,坐南朝北或坐北朝南,最忌冷水洗背,前高后低,因山水朝向是阴阳二气的根本。背山面水,“柴方水便”,居之安全;前低后高,朝向又好,视野开阔,风顺光强,益于健康。

而宅院的选址是要使人与自然环境相和谐。所以,好的屋场,会使人心情舒畅、精神振奋。这种风水经验,科学实用,耐人寻味。你如果有兴趣的话,不妨去白族聚居区走一走看一看,现在的“三溶”之间、“三水”沿岸,白族人烟稠密,而各个屋场,不论是老式的木瓦房,还是近代的砖混房,大都是坐南朝北,或坐北朝南,后倚青山,前临绿水,后高前低,视野开阔。

这种选择原则,作为白族先民的智慧与经验,已成为一种传统的社会习俗。

民居

桑植白族民居同大理白族民居一样属于地道的东方建筑样式,那斗拱重叠翘角飞檐的结构和彩梁画栋的装饰,与大理白族建筑风格无不一脉相承。由于气候、地貌等自然条件的差异不大,白族民居基本上都是木质青瓦房。这种房屋,除了磉礅,全部采用木料,由柱、枋、棋、挑、檀、椽等构成,先以柱、枋、棋、挑排成扇架,再连扇成间,连间成栋;柱、棋之上搁檩,檩上钉椽,椽上盖瓦,木板装壁、铺地。由于均以榫、卯、穿、斗相连接固定,房屋结构紧密,根基稳固,整体均衡,且多以家庭或支族为单位自成院落乃至村庄,棋布于青山秀水之间,给人一种和谐优美的感觉。

从外部造型上看,桑植白族民居一般有四种模式

一是是单幢式。形如“一”字,一般三间相连成栋居多,也有五间的,或两头配以偏檐,视其场地而定。多是一幢住一户,中间一间为堂屋,两边的为卧房。

二是一正一横式,俗称“钥匙头”。一般正屋为五间,横屋为一到两间,与正屋垂直,转角处建为房间。横屋随地形而造,在平地就修平房,若是坡地,就修楼房。整体与大理“两房一耳”式建筑无别。

三是一正两横式,俗称“双手推车”。因头的横屋大多随地形建成转角吊脚楼,横屋如双手,楼房如车轮,整体如“凹字,故名。楼上多为闺房或客房,楼下为杂间。楼房的三面设有俗称“司檐”即走廊悬空伸出,并饰以雕栏,屋角搬棹(即屋角上翘状)飞檐。这种模式,既保留了大理民居“三方一照壁”的三方的基本特征,又融合了这一带原住民族的“转角”、“吊脚”的建筑形式。

四是四合院式,又称“四合井”。这种式样的建筑实际上是大理“三方一照壁”和“四合五天井”式建筑在桑植白族地域的实际化和具体化。云南大理地处高原,紫外线强,风也大,“三方一照壁”中的“照壁”主要是遮阳挡风。

桑植地处低海拔河谷山地,建房无须专事遮阳挡风,故白族先民来桑落脚后,在建房模式上进行了改进,既保持了故地大理的三方即一正两横,又将“照壁”改为“二屋”,成为四合的“回”字形,四角采用“转角”建筑形式建成房间,院心为“天井”,故称“四合井”。

这种“四合井”式建筑,窗户仍然全开在面井一方,靠中间天井采光。如果是几代人不分炊的大户人家,则天井一连两三个甚至四个相叠进,又特称为“二重堂”、“三重堂”、“四重堂”。称“堂”的四合井为建筑群,每一进有堂屋,堂屋正面均有三合六扇格子门。门分上下两节,下节或为平板,或浮雕;上节则多做成各种几何形的木格,或镂空成各种山石花鸟人物故事,线条柔美,栩栩如生。最后一进为正堂屋,专事供先祖牌位和举行隆重大事只用。

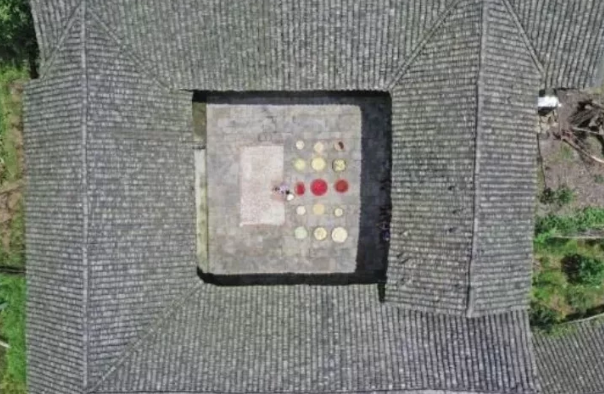

建筑群的周围砌有防卫性的土石墙或栽荆棘作“藩围”。院前的空旷地全用石板铺面,俗称“岩塔”,专供晒谷物、打禾场用。塔的前沿是院门,俗称“槽门”,它以柱枋排扇构成,普通槽门前后罩檐盖瓦;堂皇的为殿阁式造型,斗拱、飞檐、搬棹,雕梁画栋,均安有两扇大门,上有“把门将军”图案,门左右与围墙相连,恰似一个小城门。

结束语:以上是白族民众在居所选择和建筑上的特色,在明天的内容中,我们一起去看看白族民众有哪些淳朴的乡风,敬请期待!

内容节选自:岳麓书社《湖南白族风情》

图片源自网络

编辑:锦郎

- 上一篇:【桑植民俗】桑植白族风情:配饰

- 下一篇:【桑植民俗】白族人际交往礼仪