2017桑植非遗探访系列:天平山上听山歌

2017-09-16 11:13 来源:桑植非遗

应朋友之邀,参加了长沙市民族联谊会桑植分会发起的2017年桑植非遗探访活动,先后赴桑植天平山、五道水镇、龙潭坪镇采风。炎炎夏日,体验了一次清新凉爽的文化之旅。

桑植历史悠久,民族文化底蕴深厚,因属于夏代晚期至早商时期具有显著土著文化特征类型而被命名为“桑植文化”。去桑植之前,我是做过功课的,桑植有国家级非遗项目三个:桑植民歌、仗鼓舞、撒叶儿嗬(跳丧舞),桑植的非物质文化遗产,具有明显的地域文化特征。

天平山是澧水的源头,是桑植民歌的发源地,于是我们去的第一站便是天平山,去探访非遗留存的地理环境。

从桑植县城到八大公山天平山,溯澧水而上,一路的山高水长相依,一路的蓝天白云作伴,一路的桑植民歌萦耳——车队里都是唱歌的高手,11辆小车用对讲机轮着唱,你方唱罢我接着吼。听歌是很美妙的享受,虽然山道陡峭,在这种氛围中,大家都心情舒畅,没有一个人晕车,也没有一个人说累。

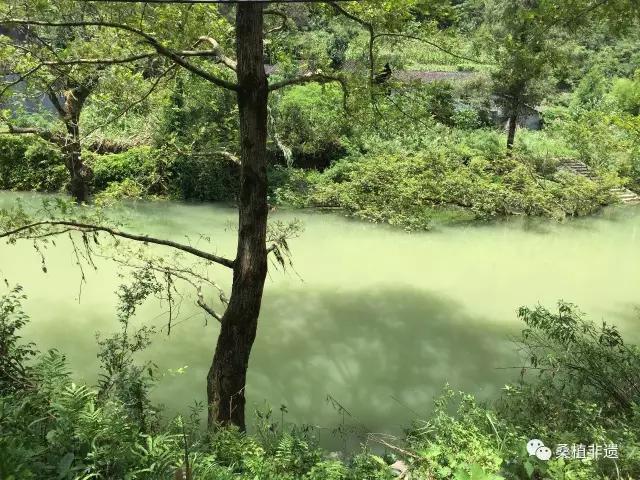

经过两个多小时的车程,我们到达了天平山,温度一下子降了下来,这里是湖南八大公山国家级自然保护区的核心地带,独特的地理、气候条件孕育和保存了亚热带完整的原生性常绿阔叶林,被誉为“世界罕见的物种基因库”。这是最天然的原始森林,树木茂密,流水潺潺,抬起头、闭上眼,深呼吸,你便能感受到森林中好闻的气息:带着新鲜树叶的气息、带着山中湿润的气息,这是森林的味道,是与尘世隔绝的味道。想给家里打个电话,手机没有任何信号,好吧,我需要这个感觉。中国科学院院士、植物学家吴征镒教授当年考察天平山时赋诗云:“天平山顶岂平平,澧水源头溪水清;万木萧森自然起,人间从此绝烟尘”。说的也是我这种感觉?

在森林宾馆里放下行李,桑植县非遗中心主任侯碧云反复交代,千万别单独出去,山里有老虎、黑熊、豹子、蛇。老虎是没有的,侯主任怕我们单独出去迷路吧。于是我们便成群结队的出发了,山上的天气说变就变,我们还来不及上山,电闪雷鸣,一场大雨便将我们困在一个农户家,跟农妇聊起山中野兽之事,农妇说,老虎是没有的,黑熊她和山里人都看到过。看了我们害怕的样子,赶快又说:别怕,黑熊不会主动攻击人的,黑熊怕人。爬山的活动泡汤了,我们坐在农家的屋檐下,看着雨水从檐边急急流下。等云收雨住,天也便晚了。回到房间,不知什么时候闯进了一只小鸟,就停在我的毛巾上,同行朋友丁纯蓝拍了发朋友圈,马上有人说是大山雀,不怕人。难怪刚才我们那么靠近去拍它,它也不飞走。

晚上,是这次活动的重头戏。在宾馆的前坪,早燃起了熊熊篝火。我们探访队友们围坐一圈,听着那些唱民歌的高手尽情演唱。桑植民歌是2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。一方水土养一方人,一方山水孕育一方文化。著名史学家、国学大师钱穆先生说过:“各地文化精神之不同,穷其根源,最先还是由于自然环境之区别,影响其生活方式,再由生活方式影响到文化精神”。桑植民歌便是起源于澧水流域原始农耕时期的生产劳动,而成为湖南民族文化中的一枝奇葩,源远流长。

高山凉爽,围着篝火一点也不觉得热。桑植民歌非遗传承人唐桂珍给我们演唱著名民歌《马桑树儿搭灯台》,悠长宛转、高亢嘹亮的歌声在高高的天平山上回荡。

据同行的桑植本地人介绍:在明代,桑植土司率桑植数千土家儿郎应朝廷之召远赴江浙、朝鲜三度抗倭。《马桑树儿搭灯台》的歌声便始终相伴着战士们的征程。"(男)马桑树儿搭灯台(哟嗬),写封的书信与(也)姐带(哟),郎去当兵姐(也)在家(呀),我三五两年不得来(哟),你个儿移花别(也)处栽(哟)。(女)马桑树儿搭灯台(哟嗬),写封的书信与(也)郎带(哟),你一年不来我一(呀)年等(啦),你两年不来我两年挨(哟),钥匙的不到锁(喂)不开(哟)"。在大革命年代,桑植人民跟随贺龙辗转南北,北上长征,《马桑树儿搭灯台》又赋予新的内涵。改革开放年代,一批批桑植儿女外出打工,夫妻送别唱起《马桑树儿搭灯台》,山歌又成了忠贞爱情的表白。

这首歌很多人耳熟能详,接着《四季花儿开》、《包谷叶叶豁(音)死人》,雅的、俗的民歌都有人唱了,直唱得荡气回肠,山谷回应。在桑植,似乎人人都会吼几嗓子,傍晚散步的时候,遇一老人在苞谷地里忙碌,本是想向她讨要老包谷种子,不知怎么聊到山歌,老人便羞涩的为我们唱了一首山歌,她说,桑植民歌都是唱男男女女的风流歌,难怪她唱得像少女般腼腆。

第二天,天平山在晨曦中苏醒,我和纯蓝迎着晨曦,走进了天平山的光影世界。走在湿润的山路上,两旁树林茂密,路边不时看到毛茸茸的野猕猴桃,虽然没有成熟,也让我们很是兴奋,心形的树叶上、果实的茸毛尖尖上都挂满水珠;山中雾气氤氲,晨曦透过树叶照射下来,眼前的景像似真似幻,如梦如烟,恍若走进了一个缥缈的梦境,我们手牵着手就这样走着,心想,就这样走下去,是否可穿越到另一个时空?

一边走着,一边拍下美景,绵延起伏的山峦,茫茫林海,遍地奇花异木,满眼绿野仙风。桑植山歌就是在这样的美景中孕育诞生的啊。

文章来源桑植县非遗保护中心官方微信,如有侵权请联系删除

责任编辑:葛小雪